*この記事は2015年の過去ブログからの転載記事です*

これとこれを作ってみて、私なりに女性でも簡単に取り組めるDIYの実態を把握したので初心者向けのTipsとしてまとめようと思います。

ちなみに本当に驚くほど初心者向けです。何も知らない人向け。ネジと釘の見分けもつきませんって方向け。

ホームセンターで覚えたことやら色々書きたくて長くなったので『準備』『材料』『道具』『塗装』『組み立てと仕上げ』の5つに分けます。今回は『準備』。

部分的にでもこれから取り組む人の参考になればと思います。

*

DIYって何

DIYとは”Do It Yourself“の略。つまり自作する事全般を指す用語です。

なので欧米のDIYブログを見るとアクセサリーや印刷物を作るのも全部”DIY”です。

日本では日曜大工のお洒落な言い回しとして定着していますね。このブログでも主に日曜大工的な事を指しています。

基本の日曜大工はトンカチと釘、この2つがあれば出来ます。

私も実はブログより以前にもいくつか家具を自作しています。

そのひとつがこれ。

テレビ台兼本棚にしている箱です。

一人暮らしを始めた時に、実家から引き取ったボロボロの液晶テレビを乗せるために作りました。

これともう1つもっと大きい下駄箱。学生時代の部屋が玄関入ってすぐキッチン!な1Kだったので、キッチンの高さと奥行きに合わせて、手持ちの靴が全部入るサイズの棚を自作しました。

どちらもトンカチと釘とホームセンターで切ってもらった木材だけで作った物です。仕上がりはいまいちだったけど家に置くものだし、サイズは部屋にぴったりだし、一人暮らしが終わるまでこの2つの家具とともに過ごしました。

『今住んでる部屋でしか使わない仮の家具で良い!』『収納として機能しさえすればいい』という場合は本当にトンカチと釘だけ買って、後は木材さえ用意すればOKだと思います。ヤスリがけだの塗装だのしゃらくせえという具合でも全然良いんです。ぶっちゃけボンドだけで接合してても、危なくなければ良いんです。

女子の間で人気のリンゴ箱、ワイン箱、すのこといったDIY材料なんて資材運搬用なんで相当粗い作りだし。

ルールに縛られず、どんな形で仕上がっても良いのがDIYの良いところだなあと思いました。

ホームセンターに下見に行く

とはいえ本格的に作るにしろ簡単に作るにしろ、DIYするとなったら作る前に一回近くのホームセンターに行った方が良いです。

木材にはある程度規格がありますが、置いてある種類や値段はお店によって色々。

設計のために木材のサイズのチェックをお忘れなく!

私は携帯のカメラでざっと売り場の使いそうな商品を値札込みで撮影してメモ代わりにしています。

最初にきちんと設計する

私はDIYなので仕上がりはともかく、費用は低く低く仕上げたい。じゃないと自作する意味がない!と考えるタイプです。

ついでに自分の時間を使って作るので、人的な費用も削減したいです。

その分働いて高い家具買っても同じだったじゃーん!っていうのも避けたい。

ミスややり直しの作業が増えるとコストは一気に跳ね上がります。

なのでコストを低く抑えるには先にきちんとした設計を立てる事がとても大切。。

私は設計は簡単なCADでやってます。海外DIYerも皆CAD使ってますね。おすすめはブラウザで使えるTinkerCAD。無料です。

TinkerCAD

www.tinkercad.com

CADというにはあまりにもシンプルで出来る事も少ないけど、お遊び感覚でシミュレーション出来ます。

意外とAutoDesk社というCAD最大手が提供してるので、操作感は良いです。

WindowsユーザーならいろんなCADソフトがあるので試して見るのが良いと思います。

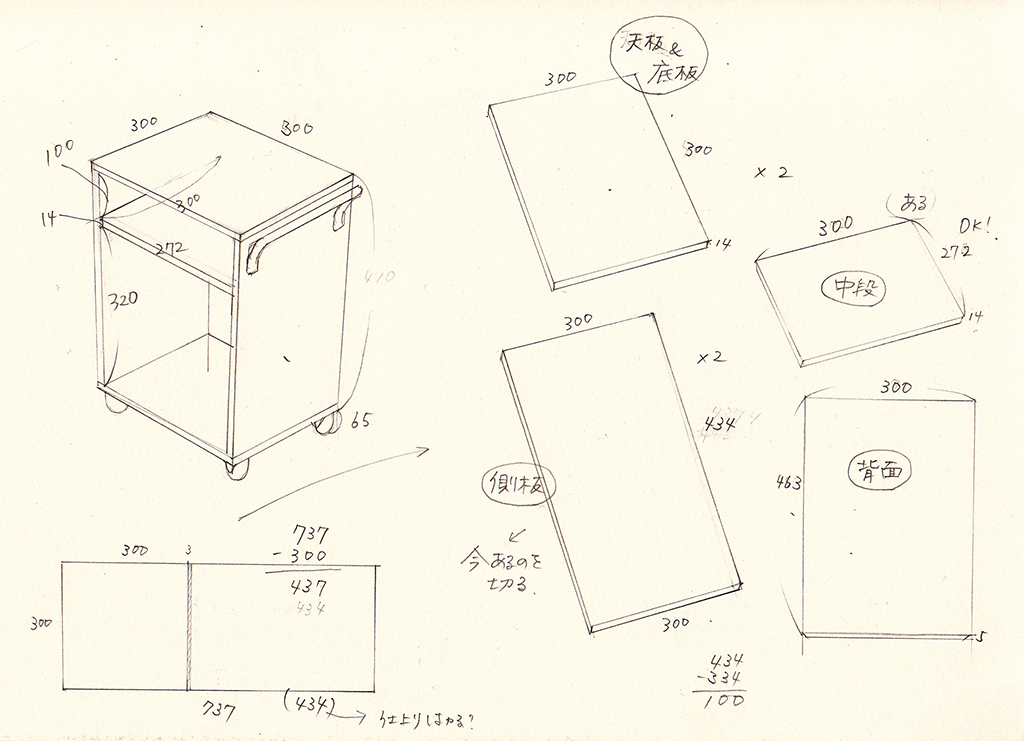

もしくは手描きでも。

手描きは難しいですけどね。どうしても間違えちゃうの私だけでしょうか。

これもどっか間違えてたはず。。

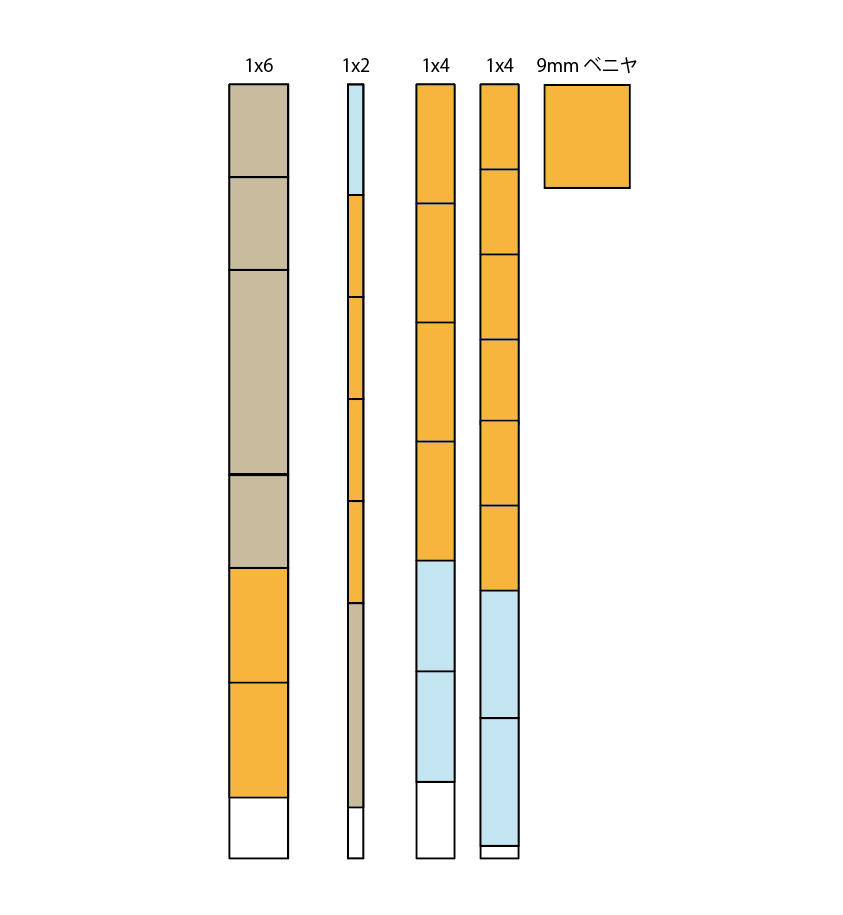

設計図と並行して木取り図も描きましょう。木材から部材(材料となる部分)をどうやって取り出すか表す図です。

こんな感じでサイズはプリントして手書きで記入しておきます。

私はIllustratorで木取り図を描いていますが、エクセルや方眼紙に手書きでもよし。

色分けしてるのはどれがどのパーツかわかるように。

単位はミリがいいです。

ホームセンターで木材を購入する場合、大抵はお店の工作室で購入後カットしてもらいます。

中級者以上になると電動工具で木材を加工したり出来るので、作りながら調節出来るけど初心者はそうもいきません。

木取り図があれば工作室のおじさんが図面通りにカットしてくれます。

適当にその場で計算するのは、大体どっか間違えてオーダーしてしまい部材を無駄にします。

長すぎた〜!は頑張って削ったりしてリカバリー出来るけど、寸足らずなのは買い直すしかなくなっちゃいます。

休みの日のホームセンターの工作室はたまにとんでもなく混んでたりするから、やり直してもらうのに翌週出直しなんてこともあり得ます。。

あと設計段階で規格サイズを無駄無く使えるようサイズ設計した方が経済的です。

どこかのパーツが3cm足りないがために何千円もする木材を買い足さなくてはいけない、というのは避けたいですよね。なるべく木材の規格に合わせて設計すると良いです。

カットの際に4ミリくらいノコギリの刃の幅の分削り取られるので、カット数×4mm以上の余裕を持って木取り図を書くのも忘れないようにしましょう。

コストを計算して予算を決めておく

ノリで作っているとどんどん費用が嵩むのがDIYの恐ろしい所。

ちなみにこんな記事を描きながらこれとこれでうっかり合計3万円近くかかっていることが発覚しました。

原因は上で書いたような「木材の規格に合わせて設計」「設計をきちんとして無駄な部材を出さない」「木取り図を用意していく」の全部をやらなかったからです!最悪ですね。

予算を決めておかないと、買った方がorオーダーした方が安かったじゃん!という事になりかねません。

木材意外にも塗料、キャスター等の金属部品、刷毛やサンドペーパー等の消耗品・・・

ざっと書き出して予算を意識しておくだけでも、慎重になり余分な物を買わずに済むと思います。

大まかな制作手順

DIYなので正直作りたいように作っても問題ありません。

一般的な手順だと

材料購入・加工(カット)

↓

サンディング(ヤスリがけ)

↓

接着剤やクランプ等で仮組み

↓

組み立て

↓

塗装・仕上げ

↓

完成!!

かなと思います。

けど先に塗装する場合もあるし、部分的に塗装して組み立ててから再度塗装したりもします。

個人的には内側の塗り辛い部分だけ先に塗装してから全体を組み立て、最後に外側を塗装して細かい部分を修正するのが簡単でした。

作業スペースの広さによっても変わってくるので、やりやすい手順で大丈夫みたいです。

長かったけど準備編はここまでです。

次は材料となる木材などについてまとめたいと思います。

[…] 初心者DIYメモ – 準備に引き続き道具についてです。 […]

[…] 初心者DIYメモ – 準備 初心者DIYメモ – 工具 初心者DIYメモ – 塗装 […]